MARIANO OSPINA H. (*)

| RESUMEN El viejo sueño de comunicar los territorios de la América del Sur ha sido una quimera perseguida por conquistadores y libertadores. Han pasado muchos años y vicisitudes las naciones de Iberoamérica hasta concretar, muy lentamente, un Plan de Integración fluvial, cuyo fundamento es, sobre todo, económico y político, pues el cultural ya existe, aunque marcado con una fuerte impronta técnica y constructiva, como no podría ser de otra forma ante la dificultad de convertir este sueño en una realidad de integración de las principales cuencas fluviales Suramericanas. | |

FLUVIAL INTEGRATION IN SOUTH AMERICA: CIVIL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ABSTRACT The old dream of communicating the territories of South America has been a fantasy pursued by conquerors and liberators. The nations of Latin America have gone through many years and vicissitudes before being able, very slowly, to specify a fluvial integration plan whose basis is, above all else, economic and political, since the cultural basis already exists, although it is marked by a strong technical and constructive stamp which could not be otherwise given the difficulty involved in converting this dream into a reality of integration of the principal river basins of South America. |

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y POLÍTICOS

Don Cristóbal Colón, el gran explorador

y descubridor del Nuevo Mundo, nos dejó abundantes documentos sobre sus sueños y

visiones de conquistas materiales y espirituales, que a pesar de las grandes frustraciones

y padecimientos que le causaron los intrigantes y envidiosos de siempre, dejaron sentadas

las bases de un nuevo rumbo para la humanidad, cuyos impactos aún siguen manifestando

desde los intercambios culturales que generaron las nuevas naciones de América hasta los

enormes potenciales de desarrollo económico aún en proceso evolutivo, en campos como la

energía, la biodiversidad, los minerales y los recursos marinos y fluviales del Nuevo

Continente.

He aquí algunas de la palabras del descubridor sobre sus sueños y hallazgos:

"Porque Cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Príncipes, Rey y Reina de las Españas y de las islas del Mar, Nuestros Señores, este presente año de 1492, después de Vuestras Altezas haber dado fin a la guerra de los moros, que reinaban en Europa, y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, a dos días del mes de Enero, por fuerza de las armas vi poner las banderas reales de Vuestras Altezas en las torres de la Alhambra... y luego en aquel mes, por la información que yo había dado a Vuestras Altezas de las tierras de la India y de un Príncipe que es llamado Gran Can ... que muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa Fe porque les enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre les había proveído ... ; y Vuestras Altezas como católicos y cristianos y príncipes, amantes de la Fe cristiana... pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón a dichas partidas de la India para ver los dichos príncipes y los pueblos y las tierras... de manera que se pudiese tener hacer para la conversión de ellas a nuestra Fe y ordenaron que yo no fuera por tierra al Oriente por donde se acostumbra andar, sino por el camino de Occidente por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie... y partí yo de la ciudad de Granada, a doce días del mes de Mayo del mismo año de 14921 en sábado y vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, donde armé tres navíos muy aptos para semejante fecho" (1)

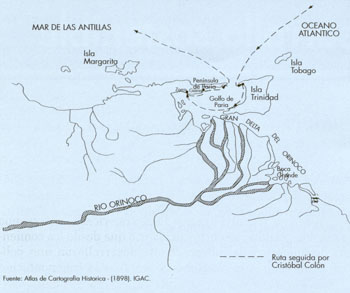

En 1498 Colón realizó su tercer Viaje a las Indias y en él, precisamente hace 500 años descubrió las bocas del río Orinoco y las tierras firmes de acuerdo con sus siguientes palabras:

" Partí en nombre de la Santísima Trinidad, miércoles treinta de Mayo, de la villa de Sanlúcar ... y navegué hasta la isla de la Madera por camino no acostubrado, que me aguardaba en el cabo San Vicente ... al cabo de muchos días, los cuales Nuestro Señor me dio de próspero viento, martes treinta y uno de julio a medio día, nos mostró tierra ... por acercamiento subió un marinero a la gavia y vio al Poniente tres montañas juntas. Dijimos la Salve Regina y otras prosas y dimos muchas gracias a Nuestro Señor. Y después dejé el camino del Septentrión, y volví hacia la tierra ... a un cabo que dije Galera, después de haber nombrado a la isla de Trinidad ... Y el otro día di la vela a este camino, buscando puerto para adobar los navíos y tomar agua ... A esta punta llamé del Arenal ...

«El día siguiente vino de Oriente una grande canoa con veinticuatro hombres, todos mancebos e muy ataviados de armas, arcos y flechas y tablachinas ... todos mancebos de buena disposición y no negros, antes más blancos que otros que yo haya visto en las Indias, y de muy lindo gesto y hermosos cuerpos y los cabellos largos y llanos cortados a la guisa de Castillo ...

"Surgí allí a la dicha punta del Arenal fuera de la dicha boca, y hallé que venía agua del Oriente hasta el Poniente con toda furia como hace el Guadalquivir en tiempo de avenida ... y al otro día siguiente envié las barcas a sondear ... y por acercamiento se sacó del agua de la mar y la hallé dulce ... y andando una gran parte, llegué a un lugar donde me parecían las tierras labradas ... Y mandé levantar las anclas y corrí esta costa hasta el cabo de esta sierra, y allí un río surgió (Guira): y luego vino mucha gente y me dijeron cómo llamaban a esta tierra Paria, y que de allí al Poniente era más poblado... "(2) (Mapa 1)

|

MAPA 1. Cristóbal Colón en las bocas del Orinoco |

Muchos documentos sobre las explotaciones de Sur América serán de interés para estudiar los procesos de poblamiento del continente y el descubrimiento, aprovechamiento o destrucción de los nuevos recursos minerales, vegetales y animales que se iban encontrando, tarea que corresponderá a los equipos de historiadores del proyecto IFSA.

Veamos por el momento, algunos de los planteamientos que resultan de las experiencias de otros grandes exploradores que visitaron el continente en fechas posteriores.

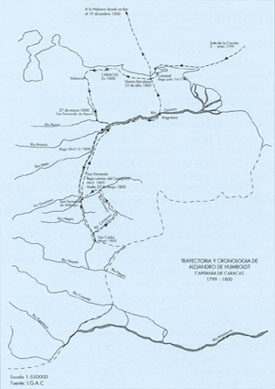

Entre el 30 de marzo y el 13 de junio, 1800, Alejandro de Humboldt, Aimé Bonpland y Nicolás Soto emprendieron la primera explosión de tipo científico en la cuenca del Orinoco, recorriendo cerca de 1.500 km a lo largo del río y sus afluentes (Mapa 2), en una gran lancha manejada por cuatro bogas indios y un piloto experto, acondicionada con una amplia tolda de palma bajo la cual acomodaron sus equipos de investigación y una mesa para estudiar y catalogar plantas, animales y minerales. Salieron de San Fernando por el río Apure y

el 5 de abril llegaron al majestuoso Orinoco de cuyas impresiones surgen, por primera vez,

insinuaciones sobre el concepto del Océano de aguas dulces de Sur América: |

MAPA 2. Humboldt, Bompland y Soto en el Orinoco |

Sólo hace algunos años atrás el profesor Sakikawa, de la Universidad Imperial del Japón, vino a enseñarnos que debíamos corregir los textos convencionales de Geografía cuando se dice que Colombia tiene costas en dos mares: el Atlántico y el Pacífico. Son tres, repetía el profesor Sakikawa, el tercero es la masa de aguas dulces del Orinoco y el Amazonas(4). Hoy nos encontramos con la gran noticia de que nuestro país ha escogido como el lema para su presentación en el Exposición Mundial de Lisboa'98 el de "Colombia país de tres mares".

Ya anteriormente Enrique Pérez Arbeláez nos señaló como:

"Humboldt fue un perpetuo preocupado por las comunicaciones acuáticas intercontinentales, por canales así naturales como artificiales. Su viaje venezolano tuvo como término la verificación del brazo Casiquiare, lazo del Amazonas con el Orinoco. Conocedor de las uniones que fácilmente podrían abrirse entre el Araguaia y el Paraná, soñó que la llanura continental al este de los Andes se vería algún día comunicada por canales desde Angostura (hoy ciudad Bolívar) a Buenos Aires y que un tráfico de barcos cargados de los frutos diversos de la tierra, contribuiría a la unidad de todo un continente"

«Humboldt recogió información sobre posibles canales interoceánicos cuando pasó por Cartago (Colombia) de donde un agreste camino, por las hoyas de Garrapatas y del Sipí, conducía a las ricas zonas auríferas y platiníferas del Condoto, de Tadó e Itsmina. Ninguna empresa americana le pareció más importante que la de unir los dos océanos, para evitar el forzado paso de las naves por el estrecho de Magallanes. Sin haber visitado ni el istmo ni los ríos Atratenses y Pacíficos, escribió con entusiasmo sobre el canal, buscó quienes patrocinaran la empresa de una micro nivelación de las depresiones para escoger el trayecto más canalizable, infundió sus preocupaciones en el ánimo del Libertador Simón Bolívar... » (5)

Al acercarse el final de la dominación española en gran parte de las Américas, como resultado de las luchas en Europa y de los movimientos de emancipación de nuestro continente, aparece otro gran visionario cuya trayectoria sigue siendo materia de estudio y de ejemplo para las nuevas generaciones: Simón Bolívar. Su visión en cuanto al futuro deseable para las nuevas naciones en formación se refleja principalmente en la llamada Carta de Jamaica, firmada en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815. De sus numerosos y a veces inciertos conceptos, merecen destacarse los siguientes:

"Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares; nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esta notable diferencia: que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos: mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país, y que mantenernos en él, contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso extraordinario y complicado".

"Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria".

«Seguramente, la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración" (6)

Las visiones de unidad, regeneración y progreso de Simón Bolívar, se ven frustradas desde su comienzo por razones que entiende claramente nuestra generación, como lo explica, entre muchos estudiosos del tema, Marcos Kaplán:

" El sistema colonial de España y Portugal impone a los dominios americanos una organización subordinada, radial y centrífuga de sus economías y de sus sociedades, con el centro en las metrópolis ... Esta situación determinante y condicionante, la localización e insularidad de las ciudades, la prohibición del comercio directo entre las colonias, la escasez o carencia de comunicaciones entre las mismas, determinan la falta de independencia de intereses y de integración geográfica y socioeconómica de las regiones componentes de ambos imperios "

"Con la emancipación, América Latina pierde la unidad político-administrativa que de modo formal y precario gozara en la era colonial, y termina por fragmentarse en unas docenas de repúblicas independientes y divorciadas entre sí. El atraso heredado, el desarrollo capitalista no cumplido, la dependencia externa, la acción deliberada de las grandes potencias: todo contribuye a crear y consolidar esa división que subsiste hasta hoy" (7)

Dentro de esa gama de factores "explicativos" de la incapacidad de las pasadas generaciones para realizar el propósito de integración a pesar de la inmensa lógica del mismo, se pueden señalar dos tipos principales de esas causales «negativas", con miras a avanzar en el estudio de estrategias para superarlas por parte de las nuevas generaciones latinoamericanas. En primer lugar están las causas "internas", o sea las de nuestra propia responsabilidad, tales como el caudillismo regionalista que frustró los grandes logros iniciales de la Gran Colombia y de las Provincias Unidas de América Central; y los modelos socioeconómicos del liberalismo "Manchesteriano", basados en el individualismo materialista y egoísta que no concibe la necesidad de una acción concertada de la sociedad en busca de un "bien común" que es superior al simple lucro personal (8).

Por otra parte se presentan las poderosas fuerzas externas opuestas a la integración latinoamericana, incluyendo las de las grandes potencias del Norte que desde los comienzos de nuestra vida independiente desarrollaron una política deliberada para mantener y acentuar la fragmentación de nuestros países, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, como se demostró con su efectiva contribución al fracaso de la tentativa unificadora de Simón Bolívar en el Congreso de Panamá (1826).

Frente a la urgente necesidad de la integración de nuestro continente se viene proponiendo fórmulas y mecanismos acordes con las nuevas circunstancias económicas y políticas del siglo XX, y entre ellas merece especial mención el esfuerzo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), creada por el Tratado de Montevideo en 1960.

La correspondiente retórica que se usó para llegar a la creación de ese organismo de integración, incluye párrafos como los siguientes:

"La integración regional es particularmente necesaria y viable para países que tienen comunidad de origen e historia, de proximidad geográfica, de composición étnico, de estructuras socioeconómicas, políticas y culturales, y de obstáculos externos a su progreso. Países separados por las vicisitudes del pasado y por las manipulaciones de algunas potencias, y que pretenden ser, no ya objetos pasivos sino sujetos autónomos de su propia historia y de la política mundial. La integración implica, pues, la creación de un bloque unificado que fortalezca la posición internacional, la capacidad de negociación y la autonomía real de los países latinoamericanos».

"Desde hace décadas, el sistema internacional marcha hacia la organización de grandes espacios económicos. Estados Unidos, el Mercado Común Europeo, el COMECON, ASEAN, China, operan como ejemplo y desafío para América Latina. Le han revelado la vigencia creciente de las grandes comunidades y espacios de dimensión continental y subcontinental, como forma actual para un futuro de organización económica supranacional. Le han revelado también, que cada Estado latinoamericano es incapaz por sí solo de ofrecer los recursos y el cuadro socio-político e institucional que se requiere para promover y preservar un grado adecuado institucional que se requiere para promover y preservar un grado adecuado de desarrollo..." (9)

Si queremos mirar el proceso en un mecanismo más cercano a Colombia, bastará con revisar la amplia literatura del Acuerdo de Cartagena (o pacto Andino), dentro de la cual mencionaremos siquiera un ejemplo, tomado de la Declaración de los Presidentes, con ocasión del Bicentenario del Nacimiento de Simón Bolívar, Caracas, 1983.

Bajo el lema Boliviano Tara nosotros la Patria es América", los presidentes Andinos dicen cosas como las siguientes:

"Hemos resuelto imprimir al proceso de integración un nuevo dinamismo, renovando sus metas, actualizando sus programas de acción en el contexto internacional y sub regional perfeccionando sus instrumentos con base en la experiencia obtenida en los catorce años transcurridos desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena..."

"Una estrategia de relaciones económicas conjuntas debe proponerse como objetivo de mediano y largo plazo, para el mejoramiento de los términos de inserción del grupo Andino en el sistema económico-mundial..."

"Consideramos que la integración permite promover una mejor utilización del espacio físico. En consecuencia, empeñaremos nuestros esfuerzos en el desarrollo de los transportes y las comunicaciones para que la transmisión de mensajes y la circulación de personas y bienes por el territorio andino se llevan a cabo en condiciones de rapidez, seguridad y bajo coste..." (10)

Estas muchas y otras platitudes aparecen firmadas por los Presidentes Hernán Siles, de Bolivia; Belisario Bentancur, de Colombia; Oswaldo Hurtado, del Ecuador; Fernando Belaunde, del Perú; y Luis Herrera Campis, de Venezuela.

Con el término "integración real" queremos señalar el camino para pasar de la retórica a la acción constructiva, que conduzca a una verdadera integración de nuestro continente, no simplemente en términos "académicos" de idioma, historia común, afinidades culturales y políticas, sino también en términos "tangibles" entre los cuales los más importantes son las infraestructuras de comunicación y transporte que permitan el flujo real entre las naciones del continente de los bienes y servicios que se requieren para acelerar el desarrollo sostenible de las mismas, dentro del escenario de la competencia global del siglo XXI.

Son innumerables los documentos bibliográficos que existen sobre la correlación entre tales infraestructuras y el desarrollo nacional, de suerte que apenas alcancemos a mencionar algunos en esta presentación. A nivel mundial he aquí el enfoque de las Naciones Unidas:

"La accesibilidad y la mobilidad son factores esenciales para casi todo lo que requieren los países en busca de su desarrollo. Por lo tanto la infraestructura del transporte puede ser la clave del éxito o del fracaso de todo el esfuerzo para superar su atraso. Y como la mente humana es la que promueve y coordina los múltiples esfuerzos y recursos necesarios , es esencial también una adecuada infraestructura de comunicaciones" (11)

Parece claro, por lo tanto, que ahora lo que falta es la voluntad política para construir la red Sudamericana de transporte que nos permita pasar de la integración "retórica" a la integración real o física.

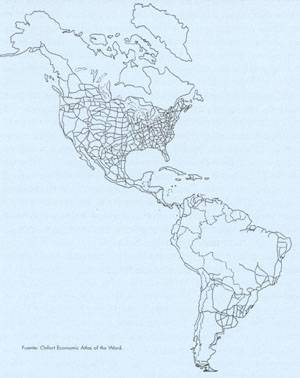

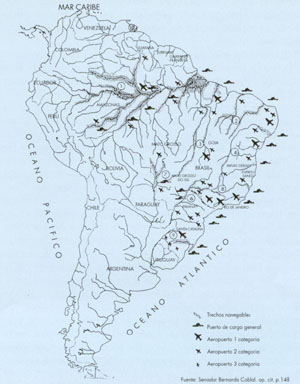

Siguiendo el viejo aforismo de que una imagen vale por 1.000 palabras, veamos lo que nos enseña un mapa de la infraestructura vial en el continente americano. Salta a la vista que una de las diferencias fundamentales entre una América del Norte, económicamente desarrollada y próspera, y una América del Sur atrasada y sometida a niveles excepcionales de pobreza, desempleo, enfermedad y violencia social está precisamente en la enorme diferencia en las respectivas redes de transporte. (Mapa 3)

|

|

El general colombiano y luego presidente de la República, Rafael Reyes, presenta formalmente su propuesta para iniciar la Integración Fluvial de Sur América ante la Segunda Conferencia Panamericana realizada en Ciudad de México durante los meses de diciembre, 1901 y enero 1902. (12)

De la ponencia del general Reyes hacemos los siguientes extractos:

"Tengo el honor de presentar a la Conferencia el mapa de las exploraciones que, con mis hermanos Enrique y Néstor, hice durante varios años en la América del Sur, desde el Pacífico al Atlántico, en los inmersos territorios que riegan el Amazonas y sus afluentes, y el Paraná y los suyos"

"Hoy, cuando tengo el honor inmerecido de pertenecer a esta Conferencia, en la cual están representados todos los países de las tres Américas por hijos suyos de los más distinguidos, he creído un deber ineludible dar publicidad a este trabajo, que interesa a todas las Naciones aquí representadas"

"Habíamos llegado a un lugar que podría decirse civilizado, en relación con las regiones que acabábamos de atravesar, por allí pasaba mensualmente un pequeño vapor, que hacía la carrera entre Para e Iquitos y en el cual tomamos pasaje para la primera ciudad a donde llegamos seis meses después de nuestra partida de Pasto, en Colombia»

"Publicamos un ligero relato de nuestros viajes, que causó grande impresión y fue reproducido en todos los diarios del Brasil. Era la primera vez que de las costas colombianas del Pacífico, había atravesado la América un viajero, para llegar a Para. En esa ciudad, hospitalaria como todas las brasileras, fuimos el objeto de manifestaciones de cariño y de aprecio de parte de las autoridades y de personas de lo primero de aquella sociedad, como los Sres. Dr. FA. Raiol, D. Manuel Pinheiro, D. Julio Laroque, D. Manuel Antonio Pimenta Bueno, etc"

"El mismo día de nuestra llegada a Río de Janeiro recibimos una nota del Gobernador de Palacio, en la que nos daba la bienvenida en nombre del Emperador Pedro II, y nos avisaba que éste nos esperaba el día siguiente, que era de gala en la corte, a las 4 de la tarde, en su Palacio de San Cristóbal"

"A esa hora estuvimos allá. El sol abrasador, las lluvias, el hambre y toda clase de fatigas que habíamos padecido durante seis meses atravesando el Continente, habían convertido mi cuerpo en un esqueleto forrado en una especie de pergamino; así es que, al presentarme en el Salón de Recepciones, al cual aún no había salido el Emperador y en el que ya estaban en uniforme de gala los grandes del Imperio, vi que se me miró como un intruso, nadie sabía quién era, y permanecí aislado de todos. Pocos momentos después el Maestro de Ceremonias preguntó por mi nombre, y a través de los asistentes, quienes entonces me saludaron con deferencia, me introdujo al Gabinete de trabajo del Emperador, por quien fui acogido no sólo con deferencia, sino también con cariño"

"El Gobierno de Brasil nos ofreció generosamente embarcaciones y dinero para continuar nuestras exploraciones, que no acepté, como no las había pedido ni aceptado en mis, pues todas ellas las hicimos con fondos de mis hermanos y míos".

De Río de Janeiro regresamos a Pará, en donde compramos el vapor "Tundama", nombre de nuestra provincia natal en Colombia, y lo tripulamos y aprovisionamos para hacer el viaje por el Putumayo hasta "La Sofía" (13).

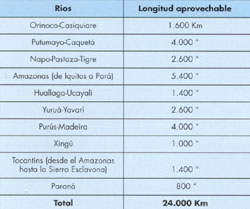

El esquema propuesto por Reyes se resume en la siguiente lista de sectores y sus longitudes:

|

A pesar de que el 27 de Enero (1902) la Conferencia aprobó por unanimidad la proposición presentada por los delegados: Lorenzo Andon, Argentina, Fernando Guachalla, Bolivia; Manuel Alvarez Calderón, Perú; Celio Baez, Paraguay; Francisco Cuestas, Ecuador; Rafael Reyes, Colombia; disponiendo la continuación de estudios del proyecto de Reyes, Colombia; disponiendo la continuación de estudios del proyecto de Reyes, en una Conferencia Geográfica Fluvial en Río de Janeiro, dicha nueva reunión nunca se llevó a cabo y el proyecto de Reyes pasó a dormir el sueño de la indiferencia de los desunidos países de Su América.

En junio de 1981 se reúne en Caracas una Conferencia patrocinada por el Club de Roma con el título "Alternativas para la Humanidad: la Misión de América Latina" y organizada por la Corporación ORINOQUIA, de Venezuela, cuyo Presidente Dr. José Curiel Rodríguez presenta la ponencia titulada "Interconexión Fluvial Latinoamérica" de la cual son los siguientes apartes:

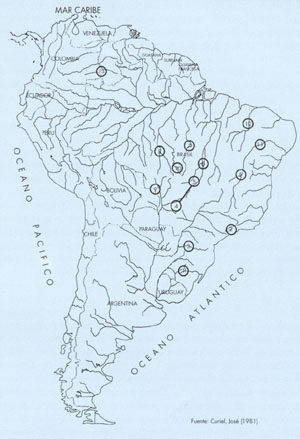

"Se han propuesto al menos trece interconexión fluviales, algunas de las cuales implican a las tres grandes Cuencas Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata y resultarían de interés para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (ver Mapa 4 y Cuadro l). En la medida en que las referidas interconexiones impliquen el acuerdo entre dos o más países, serán tanto más variables cuanto "no impliquen transferencia de caudales de una a otra cuenca, o bien estas transferencias sean realmente insignificantes"

MAPA 4. Interconexiones Fluviales de Sur América |

Fuente: "Plano Hidroviario

Nacional". Porto Alegre, 1964. |

"En cualquier caso, la red fluvial navegable de América del Sur, aparece como un complejo sistema vial de cobertura casi completa de los espacios interiores".

"La mayoría de los diversos proyectos de interconexión de hallan a nivel de proposición. Unos pocos por su carácter prioritario cuentan con estudios relativamente adelantados" (14).

"La mayoría de los diversos proyectos de interconexión se hallan a nivel de proposición. Unos pocos por su carácter prioritario cuentan con estudios de América Latina, con Prólogo del hoy Canciller de Venezuela Dr. Miguel Ángel Burelli Rivas, con el título Los Ríos de la Integración Suramericana, donde se describen las exploraciones que llevaron a cabo los Goergescu por los ríos principales del continente en busca de las mejores rutas para pasar de los sueños a las realidades de esa integración. Al comentar dichas experiencias el Canciller Burelli dice, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

"Del recorrido de más de cuarenta mil kilómetros que se inició en Puerto Sucre, Cumaná, el 16 de diciembre de 1979 y terminó en Puerto El Tigre Buenos Aires, en su primera etapa, el 14 de mayo de 1980, y que en su segunda etapa partió de Buenos Aires en Enero de 1981 y arribó a la Guaira en febrero de 1982, saltan a cada momento excitantes corolarios".

"Dos de ellos comienzan a tener implementación. Uno es la posibilidad de acercar fluvialmente Bolivia a los países del Pacto Andino, del cual forma parte. Por una empecinada circunstancia, ese país, que perdió en 1869 su litoral marítimo en una guerra -no obstante fundarse el Derecho Internacional Americano en el principio de que son nulas las adquisiciones territoriales por la fuerza, a pesar de que pretendemos ser una familia de pueblos y una fraternidad de naciones y a sabiendas de que aquella monstruosa y antinatura mutilación es la causa eficiente de toda la tragedia boliviana-; ese país, repito, está condenado a tributar al Brasil las aguas de sus ríos".

"La expedición venezolana planteó la hipótesis de comunicar los ríos Madre de Dios, boliviano, y Ucayalí, peruano, a través del llamado Istmo de Fitzcarrald"

"El otro corolario es la reactivación de los ríos OrinocoMeta como arteria de comunicación viva, en una repetición moderna de lo que fueron esos ríos en la época de la independencia"

"Mucho más fácil de realizar y de costo moderado, esto 'se estudia como realización estatal bi-nacional y como iniciativa privada, bilateral también. Las circunstancias presentes del desarrollo confieren al proyecto inmensa actualidad". (15)

El entonces presidente del Perú, arquitecto D. Fernando Belaunde Terry, se entusiasma con la iniciativa y organiza en Julio de 1983 una sorprendente excursión fluvial con dos naves de la armada peruana, al "Amazonas" (de 250 toneladas) y la lancha auxiliar "Pucalipa", que navegaron desde Iquitos (Perú) hasta Puerto Ayacucho (Venezuela) y regreso, en un recorrido de 4.000 Km en cada dirección.

Entretanto los países del cono Sur, que avanzan aceleradamente en su propio proceso de integración, superando décadas de suspicacias, pendencias y aún guerras devastadoras como las de la Triple Alianza (1864-1870), y la Guerra del Chaco (1932-35), lo gran establecer un Acuerdo para adelantar los estudios básicos de la Hidrovía Paraguay-Paraná (1988) y finalmente llegan a la firma del "Acuerdo de Transporte Fluvial" o Acuerdo de Santa Cruz (1992) que entró en pleno vigor en Marzo, 1995.

Pero el impulso para adelantar la gran integración fluvial desde Buenos Aires hasta Ciudad Bolívar (1983) vuelve a caer en el "sueño del trópico" y en 1994 me permito tratar de revivirla, con motivo de la Conferencia sobre Infraestructuras Globales para el siglo XXI convocada por MIT, Harvard y la Fundación GIF del Japón, en Cambridge, US de América.

A partir de mi breve presentación preliminar se despierta el interés de los participantes en dicha Conferencia y me solicitan un documento formal sobre IFSA para ser estudiado en una nueva reunión internacional, como en efecto se cumple en la Sede de la American Academy of Arts and Sciences en Cambridge, durante los días 11 y 12 de diciembre, 1995, con asistencia de un notable grupo de profesores de MIT, Harvard y varias universidades e instituciones de Sur América, España, Japón. Las conclusiones de este foro rezan así:

"Si bien el proyecto de la Integración Fluvial de Sur América es muy vasto y ambicioso, es potencialmente importante para el desarrollo social y económico de este continente".

«El foro manifiesta su preocupación de que si no se adopta una concepción integral para el proyecto, se podrían desarrollar sus segmentos separadamente, creando así serios problemas en el futuro".

"Se adopta una proposición para crear un Centro de investigaciones para la Integración Fluvial de Sur América, cuyo objetivo primero sea el de adelantar estudios sobre los temas planteados en éste foro, tales como la ingeniería, el medio ambiente, y el desarrollo económico, que deberá ser sostenible.

Con tal fin, el Centro deberá crear la organización necesaria para reunir la información y datos que se requieren, y deberá crear un ambiente adecuado para que los miembros de la comunidad intelectual puedan reunirse a diseñar las estrategias apropiadas para desarrollar el proyecto" (16)

Ante semejantes manifestación de apoyo internacional por parte de entidades del más alto nivel científico y técnico del mundo, regreso a Colombia para buscar el apoyo del gobierno y del sector privado para el proyecto y tras golpear en numerosas puertas encuentro la más entusiasta acogida por parte del Rector y el Consejo Superior de la Universidad de Bogotá, "Jorge Tadeo Lozano". A partir de este momento se establecen contactos con otras entidades de Colombia y de los demás países de Sur América, que aceptan concurrir a la Conferencia IFSA, Bogotá, Octubre 1996, en la cual se aprueba por consenso la creación del Centro para la Integración Fluvial de Sur América.

El proyecto de la Integración Fluvial de Sur América tiene tres grandes componentes geográficos que corresponden a las tres grandes cuencas hidrográficas del Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata. Las obras de ingeniería correspondientes para la realización del proyecto se vienen estudiando para cada una de dichas cuencas, en las etapas iniciales, y oportunamente se estudiarán los ajustes necesarios para la interconexión de las tres cuencas. Dentro del proceso de desarrollo de esta iniciativa continental se pueden distinguir tres etapas principales.

En primer lugar: que señalar los avances logrados en la cuenca del Río de la Plata, después de muchas décadas de descuido y menosprecio hacia el sistema fluvial que fue motor del desarrollo de bastas regiones de Argentina, Brasil, Paraguay durante la época colonial. Este descuido se tradujo en que hasta hace pocos años la mayor parte de la enorme producción de cereales y soya de esas regiones se movilizaba por carretera hacia los puertos del Brasil con destino a los mercados mundiales. Pero hoy, después de que el sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná entró en pleno proceso de rehabilitación y modernización, el tráfico fluvial ha recuperado su importancia para el manejo de grandes volúmenes de granos, minerales, combustibles, materiales de construcción, etc. Este sistema (o subsistema de IFSA) tiene dos grandes componentes, a saber:

Un primer tramo de estas dos hidrovías va de Buenos Aires (Argentina) hasta Asunción (Paraguay), pasando por los puertos de Nueva Palmira en Uruguay, Rosario, Santa Fe y Corrientes, en Argentina, con una longitud total de 1.600 Km, en el cual opera una flota de más de 600 barcazas de 2.000 toneladas de capacidad, movidas por más de 80 remolcadores con capacidad instalada total de unos 130.000 HP Este tramo se proyecta extenderlo para tráfico de planchones hasta Puerto Cáceres (Brasil) con lo cual se completarán 3.400 Km aptos para este tipo de navegación.

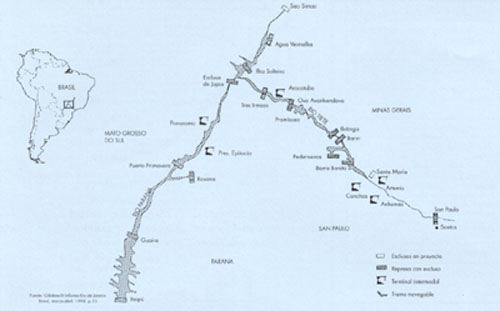

El segundo gran tramo es el denominado Tieté-Paraná que ya está operativo entre la ciudad-puerto de Conchas (Estado San Paulo) hasta la represa de ltaipú (Estado Paraná) con una longitud de 2.400 Km. La obra culminante de éste trayecto fue la esclusa de Jupiá, en la presa del mismo nombre, que permite la generación de 1.300 MW por medio de 13 turbinas Kaplan con 21 m de caída. Ya en 1997 se transportaron por esa vía 5.8 millones de toneladas y las proyecciones indican que para el año 2017 el volumen anual será de 20 millones de toneladas en productos tales como azúcar, maderas, combustibles, cereales, soya, fertilizantes, hierro, cemento, etc.

|

MAPA 5. Hidrovía Tiete-Paraná. |

El sistema Tieté-Paraná ha requerido para la prestación del servicio de transporte fluvial mencionado, la construcción de las presas (con esclusas) de Guairá, Porto Primavera, Tres Irmáos, Nova Avanhandava, Promissáo, Ibitinga, Bariri y Barra similar a la Itaipú, actualmente la mayor central hidroeléctrica del mundo que será superada solamente por la central de Tres-Gargantas en el río Yangtzé, China, que está en construcción.

Una etapa posterior de esta Hidrovía consiste en superar el salto 130 m de la presa Itaipú, para lo cual se estudian varias alternativas, y entonces se conectarán los dos tramos arriba mencionados dando realidad a un sistema integrado de hidrovías que servirá de eje del transporte pasado desde Bolivia y Paraguay, hasta Buenos Aires al sur y Sao Paulo al oriente, o sea, la región más desarrollada del MERCOSUR.

En segundo lugar: (dentro del sistema

IFSA) hay que mencionar la red de hidrovías de la cuenca Amazónica que se vienen

estudiando y desarrollando dentro de un sistema multimodal que se propone dentro de las

misiones del Tratado de Cooperación Amazónica en el cual participan Brasil, Bolivia,

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriman y Venezuela. Brasil es, desde luego, el país

con mayor territorio e influencia dentro de esa cuenca y lleva el liderazgo en la

planeación y desarrollo de sus hidrovías como se muestran en el Mapa 6 y se explican en

el Cuadro 2.

|

Fuente: Senador Vernardo CABRAL, op.cit.

|

|

| MAPA 6. Sistema de hidrovías del Brasil. |

Dentro de ese enorme subsistema, con más de 40.000 Km, se destaca el tramo Belén (Pará) a Iquitos (Perú) con más de 2.300 Km de longitud en el cual operan desde hace más de un siglo transportes regulares de carga de pasajeros con navíos de especificaciones trasatlánticas, prácticamente sin necesidad de obras de ingeniería para el canal de navegación, pero sí para las instalaciones portuarias. Los otros tramos de esta Red Amazónica se encuentran en diversos niveles de estudio, diseño y acondicionamiento (17)

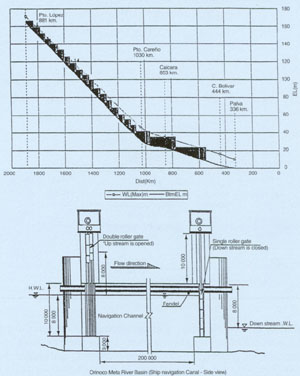

Finalmente, un tercer subsistema del proyecto IFSA en el que corresponde a la cuenca del Orinoco cuyos tramos principales serán el eje de ese río y sus dos mayores tributarios, el Meta y el Apure. El Apure está siendo aprovechado desde el Orinoco hasta Guasdualito y así contribuye a vincular el occidente Andino de Venezuela con el complejo industrial de Guaviare.

El corredor multimodal Orinoco-Meta-Pacífico cuenta con algunos Diagnósticos preliminares entre los cuales debe destacarse el preparado por Global Infrastructure Foundation, del Japón, que se resume a continuación.

El corredor multimodal tiene 2.500 Km de longitud, de los cuales 1.640 Km corresponderían al tramo fluvial desde la desembocadura del Orinoco (Venezuela) hasta Puerto López (Colombia). De allí hasta el puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico se usarán sistemas terrestres (carretera, ferrocarril) por 710 Km sobre los cuales existen propuestas preliminares para financiación y construcción de los tramos faltantes.

El plan de desarrollo integral para cuenca Orinoco-Meta, con base en el eje fluvial arriba señalado, comprende el desarrollo de los potenciales agrarios de la hoya del río Meta, con un área útil estimada en 3.250.000 ha, regada por 13 ríos de diversa magnitud, afluentes del Meta; el desarrollo de los potenciales mineros e industriales de la región tributaria del Orinoco entre Puerto Ayacucho y su desembocadura en el Atlántico, la cual es particularmente rica en hierro, bauxita, cobre, uranio, manganeso, estaño, petróleo, etc. Estas dos regiones son obviamente complementarias y su desarrollo generaría importantes flujos de tráfico entre ellas, pero más aún se puede estimar que habrá otros flujos regionales con destino a la exportación ya sea hacia el Pacífico o hacia el Atlántico.

Un esquema muy preliminar de las obras de ingeniería que se estiman necesarias para el acondicionamiento del tramo fluvial Pedernales (Venezuela) - Puerto López (Colombia) se muestra en la Fig. 1, con 18 presas-esclusas en el río Meta y 3 mayores en el río Orinoco (18).

|

FIGURA 1. Esquema de esclusas, Meta-Orinoco |

Esto naturalmente, no pasa de ser un diagnóstico preliminar del GIF que requiere estudios básicos muy completos de geografía (cartografía), hidrología, geología, meteorología y demás que permitan: a) estudiar la pre-factibilidad de las obras de ingeniería, y b) hacer los diseños y cálculos presupuestales y financieros formales si dicha pre-factibilidad resulta favorable.

La Integración Fluvial de Sur América se ha presentado como un megaproyecto de ingeniería civil. Pero no es sólo ingeniería. Como es obvio, este proyecto tendrá necesariamente enormes impactos ambientales, económicos y sociales en todo el continente Suramericano.

El estudio, evaluación y manejo de semejantes impactos requiere una estrategia de Planeamiento Integral que incorpore toda la gama de factores y variables que inciden en el Desarrollo Sostenible de Sur América.

La estrategia planteada se resume de la siguiente manera:

Esto no será tarea para ingenieros o economistas, sino también para ecólogos, empresarios y sociólogos. debe ser un esfuerzo conjunto entre expertos de todas las disciplinas y se proponen los siguientes pasos:

1. Principios y propósitos

2. Inventarios y proyecciones

3. Modelos ideales y brechas

4. Alternativas de ejecución

5. Planes y programas

6. Operación (normas, acuerdos)

7. Evaluación y ajustes

Como instrumentos para organizar la participación de los numerosos profesionales y expertos que deberán formar el complejo equipo de planeación para IFSA se han preparado las Matrices A y B que se incluyen como Anexo 1. Con base en dichas matrices se establecieron los grandes grupos de trabajo que desarrollarán los estudios necesarios para definir la prefactibilidad del megaproyecto, de cuyo resultado dependerá la decisión de los gobiernos involucrados para proceder, si fuera positiva esa evaluación preliminar, a convenir y financiar los estudios finales de factibilidad y los diseños específicos para los diversos componentes de ingeniería, asentamientos humanos, desarrollo económico, control ambiental, participación ciudadana, etc.

¿Qué se espera transportar por los ríos?

El debate sobre los potenciales agrícolas de Sur América ha sido largo y amplio. Tal debate oscila, en términos generales, entre quienes creen en una inmensa potencialidad de producción agrícola y pecuaria y quienes dudan de dicho potencial, especialmente por supuestas limitaciones edafológicas. Naturalmente ese debate tiene áreas o zonas específicas para los enfrentamientos y áreas donde hay consenso entre las partes. Así, por ejemplo, pocos dudan de los potenciales agropecuarios de la pampa húmeda Argentino-Uruguaya o de las extremas limitaciones de las zonas rocosas residuales de los viejos escudos de Guayana o del sur de la Amazonia. A fin de llegar a conclusiones serias y cuantificables serán necesarios, desde luego, estudios agropecuarios de la pampa húmeda Argentino-Uruguaya o de las extremas limitaciones de las zonas rocosas residuales de los viejos escudos de Guayana o del sur de la Amazonia. A fin de llegar a conclusiones serias y cuantificables serán necesarios, desde luego, estudios agro-ecológicos más detallados a nivel regional pero inicialmente se cuenta con varios estudios de escala continental que permiten señalar algunas conclusiones sobre este debate.

Uno de esos estudios y probablemente el más acertado es el de I.A. Gómez y G. C. Gallopín, (19) del cuál tomaremos la información que sigue, naturalmente a manera de resumen de aquel amplio estudio, con el propósito de mostrar una metodología y algunos resultados preliminares con los cuales se podrán orientar los estudios más detallados que se han de realizar próximamente para la evaluación de prefactibilidad del proyecto IFSA.

En el documento de Gómez y Gallopín (basado en buena parte en datos de FAO) se analizan tres escenarios de desarrollo agropecuario denominados: B, o sea, bajo nivel de insumos, es decir de agricultura primitiva, sin control de erosión, sin riego, sin uso de fertilizantes, sin control de malezas, sin semillas mejoradas; I, es decir, nivel intermedio de insumos, con limitada aplicación de fertilizantes, con algún control de plagas y malezas, con algo de protección de suelos, con mediana disposición de crédito y de asistencia técnica; y A, o sea alto nivel de insumos y tecnología, incluyendo fertilizantes, control de plagas, semillas mejoradas, mecanización, alta disponibilidad de crédito, acceso a nuevas tecnologías y producción de tipo comercial.

Ahora bien, para hacer cálculo global de los potenciales agrarios del continente lo primero que se analiza es las posibilidades, de acuerdo con los climas y la cantidad de agua para cultivos (a base de lluvia, antes de incluir potenciales de riego), con indicación de las hectáreas disponibles para cada tipo climático en toda América Latina (Cuadro 3).

|

|

Fuente: FAO (1982). (A)Las divisiones climáticas principales se han establecido teniendo en cuenta sólamente el régimen de temperaturas durante el período de crecimiento, cuando la disponibilidad de aguas (precipitaciones) es suficiente para el crecimiento de las plantas. (B) Temperatura media diaria simulada a partir de los promedios mesuales de la temperatura media diaria. (C) Véase la sección II para más detalles. (D) Promedios mensuales de la temperatura media diaria. |

|

CUADRO 3. Áreas climáticas de América Latina |

En segundo lugar se analizaron los suelos principales,

con el resultado que aparece en el Cuadro 4, basado en el mapa Mundial de Suelos de FAO

(1982) y ya ajustado para Sur América.

|

|

Fuente: FAO (1982) |

|

CUADRO 4. Principales suelos en Sur América |

De los cuadros anteriores se restan las áreas que se estiman necesarias para usos no agrícolas tales como urbanización, industria, minería, recreación y conservación (cerca de 20 millones de hectáreas en el año 2000) y se hacen ajustes para las áreas que son susceptibles de irrigación. La definición de las exigencias climáticas y edáficas de los cultivos pertinentes (condiciones agroecológicas):

"constituye quizá el aspecto más relevante de todo el estudio. Incluye la importancia de las precipitaciones, de la humedad del suelo y de la temperatura. Igualmente importante es la cadena del proceso de fotosíntesis de los cultivos que, en relación con la temperatura y la radiación y de cumplirse los requisitos fenológicos necesarios durante el período en que hay agua disponible para el crecimiento, es la que determina la productividad" (20)

Después de alcanzado un ajuste entre las disponibilidades edafo-climáticas y las exigencias de los diferentes cultivos se hacen los cálculos de rendimientos de dichos cultivos:

"utilizando el índice de cosecha apropiado (fracción de biomasa neta que resulta económicamente útil), calculando el rendimiento potencial en los climas y con las longitudes de períodos de crecimiento adecuados para cada cultivo ... Con las coadaptaciones arriba descritas se obtuvieron los rendimientos previstos, identificando el grado y amplitud de las varias limitaciones en esas áreas para cada nivel tecnológico. En fases posteriores del modelo se toman en cuenta las reducciones debidas a la variabilidad climática, al las pérdidas por plagas y actos de la naturaleza. Aplicadas esas reducciones del rendimiento se obtiene el rendimiento agroclimáticamente posible" (21)

Uno de los resultados de esa metodología de cálculo aparece en el Cuadro 5 para los países Sur Americanos, en términos de calorías de producción alimentaria potencial, y el equivalente cálculo de proteínas aparece en el cuadro 6. El resultado general de este estudio se resume así:

|

|

(A) Alimentos incluidos: cereales, legumbres secas, raíces y tubérculos y fríjoles secos. Recalculado del Anuario de FAO de las producción, 1984. Factores de conversión en Gallopín y Gómez. (1978) |

|

CUADRO 5. Potencial de producción en Calorías. |

|

|

(A) Alimentos incluidos: cereales, legumbres secas, raíces y tubérculos y fríjoles secos. Recalculado del Anuario de FAO de las producción, 1984. Factores de conversión en Gallopín y Gómez. (1978) |

|

CUADRO 5. Potencial de producción en Proteínas. |

"Si todas las tierras potencialmente cultivables calculadas por el modelo, es decir, todas las tierras agroecológicamente idóneas para producir al menos un cultivo al año, se dedicaron a la producción de alimentos (menos las reservadas para usos no agrícolas, y suponiendo 10% de pérdidas de la producción después de la cosecha), aun en el supuesto de utilización de un nivel bajo de insumisos, la producción agrícola regional sería suficiente para alimentar seis veces su población del año 1975 y tres veces su población del año 2000 (22)

La conclusión obvia es que existen los potenciales agrarios, a los cuales habrá que sumar los grandes potenciales de producción mineral, forestal (23) y pisotéela (24) de Sur América pero para desarrollarlos en forma social y físicamente sostenible se requieren esfuerzos adecuados, ejecución y operación de proyectos regionales orientados por autoridades capacitadas y honestas.

Como atrás se dijo, cada uno de los Grupos de Estudio (Componentes por disciplinas) deberá preparar los inventarios y proyecciones de su respectiva materia y usando las técnicas apropiadas para cada caso. Al Grupo del Medio Ambiente corresponde el estudie de los Inventarios y Proyecciones que se refieren a los ecosistemas del continente y sus elementos abióticos y bióticos.

Entre los primeros se encuentra, naturalmente, la estructura geológica de la región, con sus elementos mineralógicos y morfológicos los cuales, as u vez, influirán decisivamente en la formación de las corrientes atmosféricas superficiales de los arrastres de partículas (erosión eólica), de las zonas de precipitación o sequía, etc.

Existen, desde luego, abundantes estudios sobre la Geología de Sur América que no vamos a reseñar aquí pero sí haremos referencia a dos aspectos de la importante relación entre tales estudios y el otro gran componente de los ecosistemas, el componente biótico o de la bio diversidad animal y vegetal de los mismos. Se hace referencia, en primer lugar, a la importancia de los registros fósiles que se encuentran en las diversas formación geológicas del continente. Este registro geológico es esencial para seguir y entender el proceso de la bio diversidad del planeta y, además, en el caso presente será especialmente útil para aclarar (eventualmente) las dudas que se plantean en relación con el origen de la fauna acuática de las cuencas de Sur América y en particular de las del Amazonas con un antiguo acéano, cosa que nos llevaría a dar especial consideración a la Biología Marina dentro de los estudios ecológicos del continente.

Este registro geológico es esencial para seguir y entender el proceso de la biodiversidad del planeta y, además, en el caso presente será especialmente útil para aclarar (eventualmente), las dudas que se plantean en relación con el origen de la fauna acuática de las cuencas de Sur América y en particular de las del Amazonas y Orinoco, las cuales para algunos autores, tienen una interesante relación con un antiguo océano, cosa que nos llevaría a dar especial consideración a la Biología Marina dentro de los estudios ecológicos del continente.

Corresponde también a los biólogos y ecólogos el trabajo de completar los inventarios de flora y fauna que permiten llegar a un conocimiento adecuado de los ecosistemas o formaciones bióticas de Sur América que podrán ser afectadas por el proyecto IFSA, pues sin ese conocimiento no será posible calcular o evaluar los impactos del proyecto sobre el medio natural para determinar posteriormente las alternativas disponibles para evitar o minimizar los impactos negativos que puedan generarse, así como los potenciales positivos de dichos ecosistemas para el sistema económico(25)

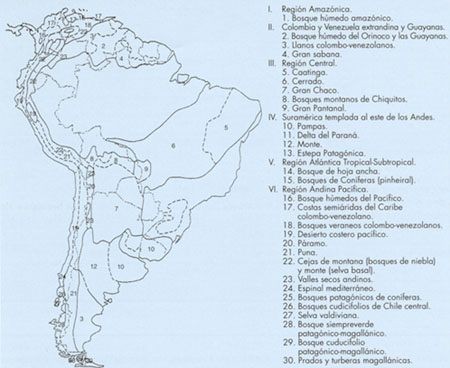

Para esta compleja tarea existe también un importante acervo de investigaciones básicas y de estos documentos se obtiene, en primer lugar, una enorme y valiosa Bibliografía que permita determinar el nivel actual de conocimiento sobre el ambiente "natural" (formaciones originales) del continente y, mejor aún, el nivel de deficiencia o brechas en dicho conocimiento para poder alcanzar los niveles de inventarios y proyecciones que demandará el proyecto IFSA (Mapa 7)

|

MAPA 7. Grandes ecosistemas de Sur América |

Toda esta compleja tarea de localizar y analizar los ecosistemas de Sur América tiene por objeto principal llegar a decisiones sobre las Áreas que deberán ser conservadas a perpetuidad como reservas de la biodiversidad de esas regiones y laboratorios vivos para entender las complejas interrelaciones de flora, fauna y agentes abióticos en dichos ecosistemas. Cumplida esa tarea (inventario biogeográfico) podemos comparar sus resultados con el sistema vigente hoy de Áreas de Conservación establecidas, para entonces detectar las BRECHAS entre lo que hay y lo que debiera haber si realmente se quiere dar una protección adecuada y suficiente a los ecosistemas y a la biodiversidad en estas regiones.

Un buen ejemplo de las técnicas que hoy se recomiendan para este propósito lo tenemos en el denominado Proyecto Cóndor de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) elaborado en 1997 con apoyo técnico de Conservation International (USA). Dicho proyecto es:

"una herramienta de exploración basada en una base de datos detallada de la región (Grupo Andino), a escala 1 / 1.000.000, que permite examinar y evaluar fácilmente proyectos de infraestructura. Incluye más de 30 variables desde tendencias demográficas hasta importancia de la biodiversidad y áreas protegidas..." (26)

Entre las serias preocupaciones que produce el proyecto IFSA en los defensores de los ecosistemas naturales está, naturalmente, la de los impactos nocivos que puedan causar las grandes obras de ingeniería y la posterior utilización de los sistemas de transporte que se proponen. En relación con esas importantes preocupaciones merece señalarse que IFSA, a más de ofrecer la verdadera alternativa económica para el manejo de grandes volúmenes de carga (no urgente) a costos inferiores, ofrecee además la mejor alternativa ecológica como se ha señalado en numerosos estudios comparativos con datos como los siguientes:

Un caballo de fuerza motriz (HP) puede movilizar

por camión............................0.1 a 0.2 toneladas

por ferrocarril........................0.5 a 1 "

por barco..............................hasta 5 "

En consecuencia el beneficio ecológico que resultará por reducción de consumo energético al usar transporte fluvial para un alto porcentaje de la carga de productos primarios será evidente, teniendo en cuenta que los mayores aportes de contaminación atmosférica en el mundo actual son, en su orden, el transporte, la generación de energía termodinámica, la industria y los incendios forestales.

Este impacto comparativamente favorable frente a otros medios de transporte ha sido reconocido de tiempo atrás en numerosos estudios sobre prospectivas globales:

"Cuando se trata del impacto humano sobre el clima, hay profusión de teorías ... Aún no hay consenso sobre ese impacto pero se plantea el escenario de un calentamiento global producido por una capa creciente de dióxido de carbono en la atmósfera que actúa como una cubierta de un "invernadero" y atrapa el calor en las capas inferiores de la atmósfera. Su presencia está inevitablemnete ligada al consumo de los combustibles fósiles" (28) (Fig 2)

|

|

FIGURA 2. Bióxido de carbono en la atmósfera. |

Nada de lo que aquí se propone es de fácil realización. Se requieren grandes dosis de voluntad, de estudio, de creatividad, d persistencia. Ya otros han previsto las dificultades que se oponen a proyectos de esta magnitud. El Dr. Rudolph Dozler (Universidad de Manheim, Alemania), hizo las siguientes observaciones durante la Conferencia sobre Infraestructuras Globales, en Cambridge, 1994:

"Los grandes leones de la ingeniería, aquellos que se construyen las infraestructuras de los años 1900 a 1970 fueron reemplazados por los que podemos llamar ingenieros reglamentarios, que sabían orientar los proyectos a través de complejos normativos legales y administrativas. Hoy, sin embargo, las universidades tendrán que reemplazar a esos ingenieros reglamentarios por los que llamaremos ingenieros integrales, o sea los que habrán de tener una amplia perspectiva de los problemas económicos, sociales y ambientales de los proyectos desde el comienzo de su planificación y su diseño" (29)

Y Joseph Thiesing nos señala el arduo camino que habrá que superar frente a las difíciles circunstancias sociales y políticas que prevalecen en nuestros países:

"... los que se ocupan de los problemas fundamentales del desarrollo de su propia sociedad, se encuentran con impetuosos obstáculos: faltan los recursos financieros y técnicos para realizar estudios de mayor envergadura, los gobiernos no necesariamente están interesados en un análisis crítico de los problemas existentes, los estudiantes universitarios se ganan más fácilmente con la teoría verbal de la Revolución que con una penosa labor investigadora" (30)

Pero frente a esas dificultades nos anima la visión de un gran sistema de transporte fluvial (complemento fundamental para los sistemas terrestres y de comunicaciones) que contribuya a la integración económica y social del continente Suramericano, con un modelo de Desarrollo Sostenible que permita superar en el Siglo XXI las notorias deficiencias del modelo consumerista y desequilibrado que ha predominado durante el siglo XX.

A nadie se ocultará, además, los inmensos potenciales de PAZ que ofrece al proyecto IFSA al abrir amplias oportunidades de acción constructiva y creativa a las nuevas generaciones que hoy se sientan desconcertadas ante las situaciones de atraso, pobreza y desempleo que afectan a nuestras naciones, lo cual lleva a muchos a enrolarse en las filas de la subvención o de la delincuencia. Confiando en Dios y con la ayuda de las gentes de "buena voluntad" seguiremos marchando en busca del verdadero Nuevo Mundo de paz, dignidad y bienestar para todos.

|

NOTAS |

| (1) Versión ajustada de los Textos y documentos

completos de Consuelo VARELA, Alianza Editorial, Madrid, 1982,pp. 15-16 (2) VARELA, Consuelo, op. cit. pp. 210-211 (3) BOTTING, Douglas, Humboldt and the Cosmos, Sphere Books, London, 1973, p.10 (4) Comunicación personal del Sr. Alfonso Peñaranda, 1984 Avila Eds, Caracas (5) PÉREZ ARBELAEZ, Enrique. Alejandro de Humboldt en Colombia Inst. Colombiano de Cultura, 1981 (2ª Ed.), p. 160 (6) El Pensamiento Político del Libertador. Lucio Pabón N. (Editor), Imprenta Nacional, Bogotá 1953. pp. 27,33,35,39 (7) KAPLAN, Marcos, El Estado del desarrollo y la integración en América Latina. Monte Avila Eds, Caracas 1969, pp. 156-157 (8) HIRSHMAN, Alberto. La estrategia del desarrollo económico. Fondo de Cultura Económica, México, 1964, p. 30 (9) KAPLAN, Marcos, op. cit., p. 167 (10) Declaración de los Presidentes Andines, Caracas, julio 24, 1983. Junta del Acuerdo de Cartagena, Unidad de Comunicaciones, Lima pp. 3-4 (11) UNITED NATIONS, Science and Technology for Devefopment, New York, 1963, Vol. VII, p. 121 (12) La Primera Conferencia Panamericana tuvo lugar en Washington, 1889-1890 (13) A través de América del Sur. Viaje de los hermanos Reyes. Araluce Editor, MéxicoBarcelona, 1902. Hay una edición de Litografía Arco, Bogotá, 1979 (14) CURIEL, J. " Interconexión Fluvial latinamericana". Conferencia del Club de Roma, Caracas, 1981 (Mimeo) (15) Georgescu, C. y P. Los ríos de la integración Suramericana. U. Simón Bolívar, Caracas, 1984 (16) Proceeding, South American Riverway System (SARS). MIT, Cambridge, 1995. pp. 80-81 (17) CABRAL, Bernardo (Senador). Papel das Hidrovías no desarrollo sustentabel da Regiao Amazonica Brasileira, 1996 (2ª edición) (18) An Integrated Development Plan for the Orinoco and Meta River Basin. GIF, Research Foundation, Tokio, Japan, June 1997 (19) Potencial Agrícola de la América Latina, en El Futuro Ecológico de un Continente. Ed. Universidad Naciones Unidas & Fondo de Cultura Económica, Tokio y México, 1995 (20) Op. cit. p. 506 (21) Op. cit. p. 507 (22) Op. cit, p. 525 (23) Latin American Timber and Prospects, ONU-CEPAL, New York, 1962 Pesquera), en Gallopin, G.C., op cit. Vil. II, pp.190-200 (24) SANCHOLUZ, L.A.A, ET AL. "Actividades Productivas en la América Latina". Actividad pesquera) en Gallopin, G.C. op. cit., Vol. II, pp. 190-200 (25) DINERSTEIN, E. et al "Una evaluación del Estado de Conservación de las Eco-regiones Terrestres de América Latina". Banco Mundial, Washington, 1995, p. 89 (26) Condor. Versión 1.0. CAF-CI, 1997, p. 12 (27) American Waterway Operators Big Load Afloat, Washington, 1973 (28) BROEKER, W.S. "Climatic Change: Are we on the Brink of a Prounced Global warming?" Science, Vol. 189, p. 460 (29) Proceeding, Global Infrastructure Conference. GIFMIT-Harvard, Cambridge, 1994, p. 30 (30) Política y Desarrollo en América Latina. Los Andes-Ciprés, Buenos Aires, 1976, pp. 12-1 |

| SUMARIO | |